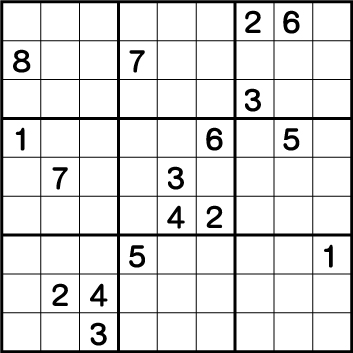

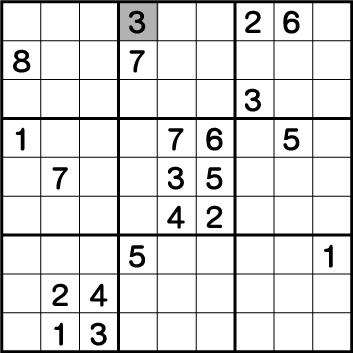

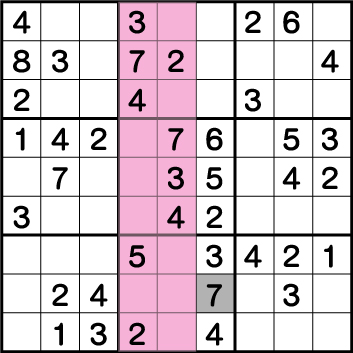

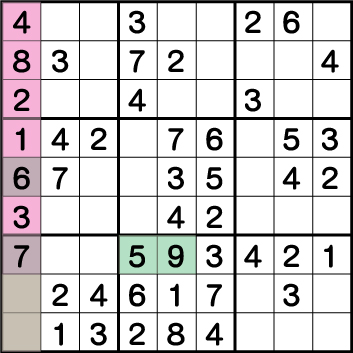

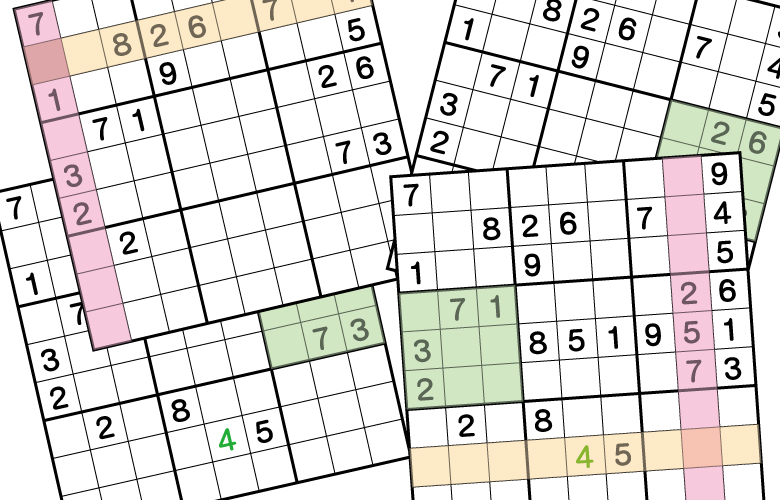

数独-超難問集の7/10問目

下記の解答を見る前に是非ノーヒントで数独難問にチャレンジしてみてください。

下記のリンクから、PDFをダウンロード・印刷することが可能です。

PDF-数独-超難問集7/10をダウンロード・印刷

アナログではなくデジタルでチャレンジしたい方は、少し手間ですが、下記のリンク先にて問題を入力することでデジタルで数独難問にチャレンジすることが可能です。数独を楽しむことはもちろん、簡単な手順も解析もしてくれるので、参考にしてみても良いかと思います。※背理法等のトライアンドエラーで進める手順は解析されないので注意が必要です。

ナンプレを解析。基本戦術で進めることができるナンプレの手順を解説。

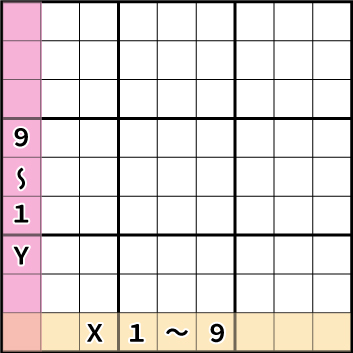

説明を始める前に、わかりやすいように各所の呼び名を決めておきたいと思います。

左下を基準に行(横)をX1~9、

左下を基準に行(横)をX1~9、

そして、列(縦)をY1~9とします。

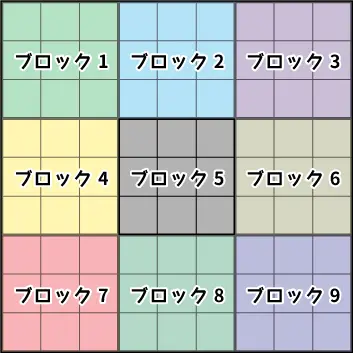

次に左上を基準に3×3マスの9マスをブロック1~9とし説明していきたいと思います。ここで紹介している数独は上級者向けの難問となっています。「数独って?」「数独のルールは?」という方は下記の記事を参考にしてみてください。数独の基本ルールを紹介しています。

次に左上を基準に3×3マスの9マスをブロック1~9とし説明していきたいと思います。ここで紹介している数独は上級者向けの難問となっています。「数独って?」「数独のルールは?」という方は下記の記事を参考にしてみてください。数独の基本ルールを紹介しています。

ルールは、《列》《行》《ブロック》に1~9の数字を入れるだけです。ただし、同エリアに同じ数字が入ってはいけません。小学生でもわかる簡単なルールですが、大人でも苦戦するペンシルパズルそれが数独(別名:ナンプレ)です。 数独 …

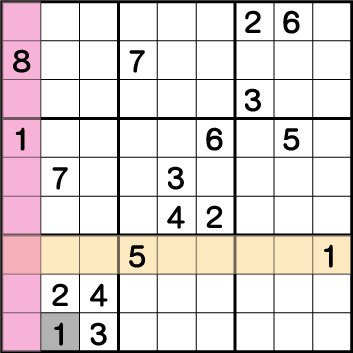

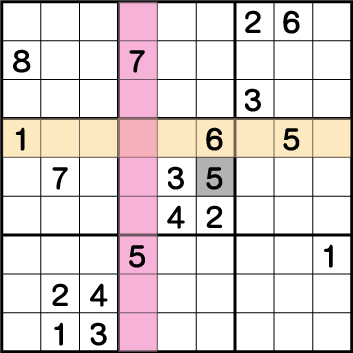

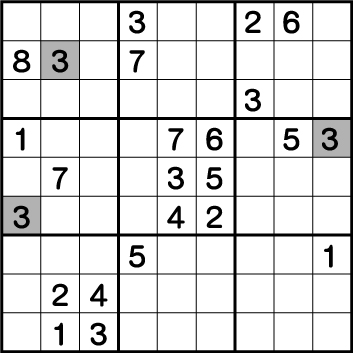

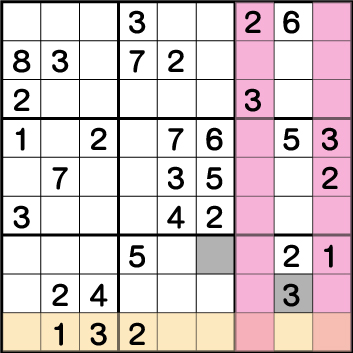

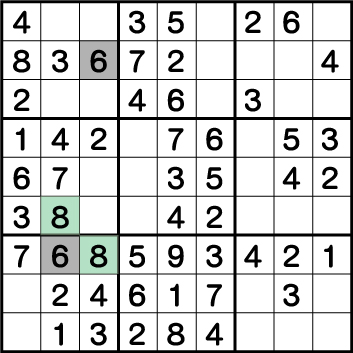

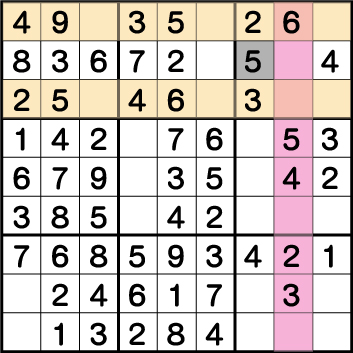

数独-難問手順.1-ブロック7の《1》を確定させます。

ブロック4そしてブロック9の《1》の配置から《X:2 Y:1》=《1》ということがわかります。

ブロック4そしてブロック9の《1》の配置から《X:2 Y:1》=《1》ということがわかります。

数独-難問手順.2-ブロック5の《5》を確定させます。

ブロック6そしてブロック7の《5》の配置から《X:6 Y:5》=《5》ということがわかります。

ブロック6そしてブロック7の《5》の配置から《X:6 Y:5》=《5》ということがわかります。

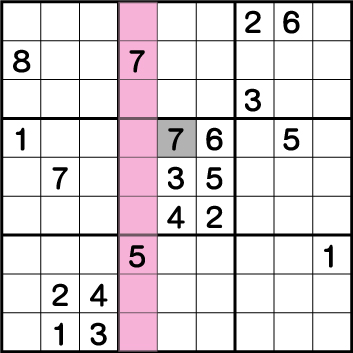

数独-難問手順.3-ブロック5の《7》を確定させます。

ブロック2の《7》の配置から《X:5 Y:6》=《7》ということがわかります。

ブロック2の《7》の配置から《X:5 Y:6》=《7》ということがわかります。

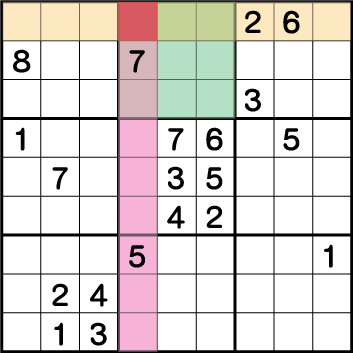

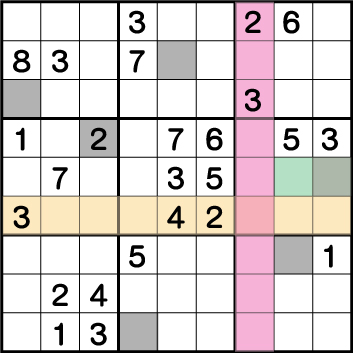

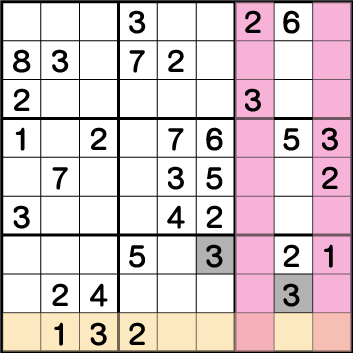

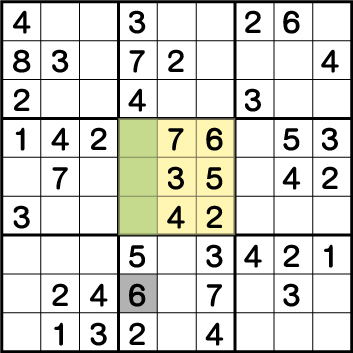

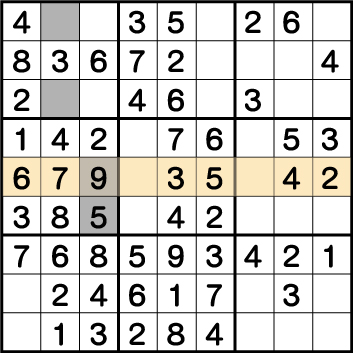

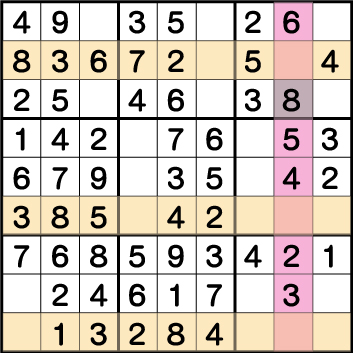

数独-難問手順.4-背理法を使用して《X:4 Y:9》を決定します。

まだまだ序盤ですが、手詰まりとなってしまったので背理法を使用して手を進めていきます。まず背理法を使用する場所についてですが、背理法はトライアンドエラーで矛盾点を探し矛盾がないものを正解とする方法なので、どのマスであっても使用可能です。ただし、数字の候補が多いマスや、せっかく正解を導き出しても次の手が手詰まりだったりすると時間がかかります。

ですので、背理法を使用する場合は、マスに入る数字の候補が(原則2つ以内の)少ない場所、かつ正解を導き出した後手が進みそうな場所を選択します。

ということで、今回は《列・行・ブロック》から候補となる数字が《3と4》の2つに絞れる《X:4 Y:9》にあたりを付けて手を進めていきます。まずは、《X:4 Y:9》に《4》を入れて手を進めていきます。すると・・・・

ということで、今回は《列・行・ブロック》から候補となる数字が《3と4》の2つに絞れる《X:4 Y:9》にあたりを付けて手を進めていきます。まずは、《X:4 Y:9》に《4》を入れて手を進めていきます。すると・・・・

このような《4》の配置となりブロック4に《4》を入れることができなくなってしまいました。つまり、《X:4 Y:9》から候補から《4》が除外され《3》が正解ということになります。

このような《4》の配置となりブロック4に《4》を入れることができなくなってしまいました。つまり、《X:4 Y:9》から候補から《4》が除外され《3》が正解ということになります。

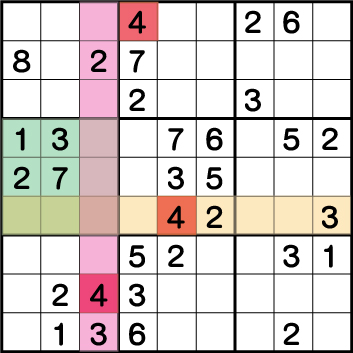

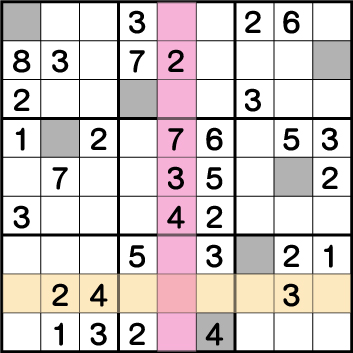

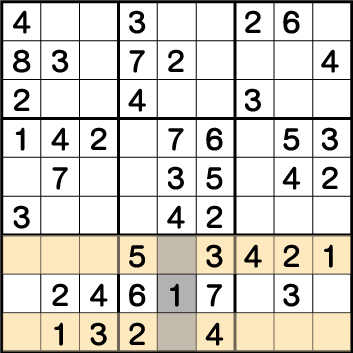

数独-難問手順.5-ブロック1 ・4・6の《3》を確定させます。

ブロック2の《3》が確定したら、特殊なテクニックはなくてもブロック1 ⇒ ブロック4 ⇒ ブロック6の順に《3》を確定させることができます。

ブロック2の《3》が確定したら、特殊なテクニックはなくてもブロック1 ⇒ ブロック4 ⇒ ブロック6の順に《3》を確定させることができます。

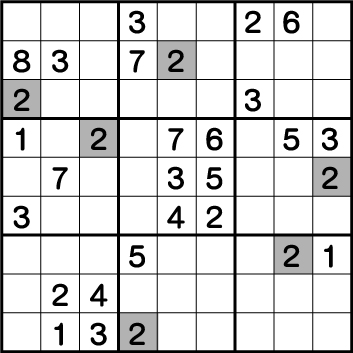

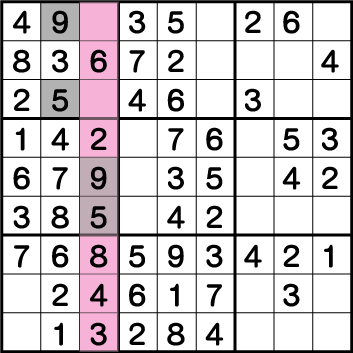

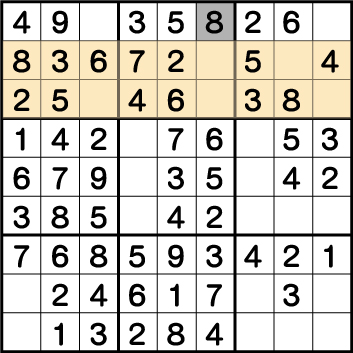

数独-難問手順.6-全ブロックの《2》を確定させます。

まず、ブロック3そしてブロック5の《2》の配置から《X:8/9 Y:5》のいずれかに《2》が入ることがわかります。すると同行である《X:1/3 Y:5》から《2》が除外され、《X:3 Y:6》=《2》ということがわかります。

まず、ブロック3そしてブロック5の《2》の配置から《X:8/9 Y:5》のいずれかに《2》が入ることがわかります。すると同行である《X:1/3 Y:5》から《2》が除外され、《X:3 Y:6》=《2》ということがわかります。

ブロック4の《2》が確定したら、

ブロック4の《2》が確定したら、

ブロック1 ⇒ ブロック2 ⇒ ブロック8 ⇒ ブロック9 ⇒ ブロック6の順で《2》を埋めることができます。

数独-難問手順.7-ブロック9・ブロック8の《3》を確定させます。

ブロック3・6そしてブロック7の配置から《X:8 Y:8》の《3》が確定します。

ブロック3・6そしてブロック7の配置から《X:8 Y:8》の《3》が確定します。

ブロック9の《3》が確定したら、そのままブロック8の《3》も確定します。

ブロック9の《3》が確定したら、そのままブロック8の《3》も確定します。

数独-難問手順.8-全ブロックの《4》を確定させます。

ブロック5そしてブロック7の《4》の配置から《X:6 Y:1》=《4》ということがわかります。

ブロック5そしてブロック7の《4》の配置から《X:6 Y:1》=《4》ということがわかります。

ブロック8の《4》が確定したら、ブロック9 ⇒ ブロック6 ⇒ ブロック4 ⇒ ブロック1 ⇒ ブロック2 ⇒ ブロック3 の順に《4》を入れていくことができます。

ブロック8の《4》が確定したら、ブロック9 ⇒ ブロック6 ⇒ ブロック4 ⇒ ブロック1 ⇒ ブロック2 ⇒ ブロック3 の順に《4》を入れていくことができます。

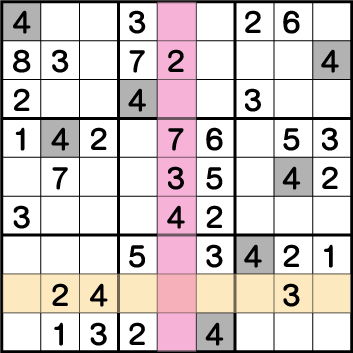

数独-難問手順.9-ブロック8の《6と7》を確定させます。

まず、ブロック2そして、ブロック5の《7》の配置から《X:6 Y:2》=《7》ということがわかります。

まず、ブロック2そして、ブロック5の《7》の配置から《X:6 Y:2》=《7》ということがわかります。

次にブロック8の《6》についてですが、ブロック5の空き3マスはブロック単位で見ると、《1・8・9》の専用マスということがわかります。すると列《X:4》を見ると《6》のみが使用されていないことがわかり《X:4 Y:2》=《6》ということがわかります。

次にブロック8の《6》についてですが、ブロック5の空き3マスはブロック単位で見ると、《1・8・9》の専用マスということがわかります。すると列《X:4》を見ると《6》のみが使用されていないことがわかり《X:4 Y:2》=《6》ということがわかります。

数独-難問手順.10-ブロック8の空き3マスを確定させます。

ブロック7・ブロック9の《1》の配置から《X:5 Y:1》=《1》ということがわかります。

ブロック7・ブロック9の《1》の配置から《X:5 Y:1》=《1》ということがわかります。

次に、ブロック1の《8》の配置から《X:2/3 Y:3》のいずれかに《8》がはいることが確定するため、同行である《X:5 Y:3》から《8》が除外され《X:5 Y:1》=《8》となり、残りのマス《X:5 Y:3》=《9》ということになります。

次に、ブロック1の《8》の配置から《X:2/3 Y:3》のいずれかに《8》がはいることが確定するため、同行である《X:5 Y:3》から《8》が除外され《X:5 Y:1》=《8》となり、残りのマス《X:5 Y:3》=《9》ということになります。

数独-難問手順.11-列《X:1》の《6と7》を確定させます。

ブロック8の《5と9》の配置から、《X:1 Y1/2》は《5と9》のみが入る専用マスということがわかります。列《X:1》で使用されていない数字は《6と7》のみとなり、《X:1 Y:5》=《6》が確定。次に《X:1 Y:3》=《7》ということが確定します。

ブロック8の《5と9》の配置から、《X:1 Y1/2》は《5と9》のみが入る専用マスということがわかります。列《X:1》で使用されていない数字は《6と7》のみとなり、《X:1 Y:5》=《6》が確定。次に《X:1 Y:3》=《7》ということが確定します。

数独-難問手順.12-ブロック2の《5と6》を確定させます。

ブロック3、そしてブロック5の《6》の配置から《X:5 Y:7》 =《6》ということがわかります。つづいて、ブロック5の《5》の配置から、《X:5 Y:9》=《6》ということがわかります。

ブロック3、そしてブロック5の《6》の配置から《X:5 Y:7》 =《6》ということがわかります。つづいて、ブロック5の《5》の配置から、《X:5 Y:9》=《6》ということがわかります。

ブロック2の《5と6》が確定したら・・・・

ブロック2の《5と6》が確定したら・・・・

ブロック1の《6》

ブロック7の《6→8》

ブロック4の《8》

の順に数字をいれていくことができます。

数独-難問手順.13-ブロック1、ブロック4の《5と9》を確定させます。

ブロック5の《5》の配置から《X:3 Y:4》=《5》ということがわかり、ブロック4最後の空きマス《X:3 Y:5》=《9》が確定します。

ブロック5の《5》の配置から《X:3 Y:4》=《5》ということがわかり、ブロック4最後の空きマス《X:3 Y:5》=《9》が確定します。

ブロック4の《5と9》が確定したら、そのままブロック1の《5と9》も確定させることができ・・・

ブロック4の《5と9》が確定したら、そのままブロック1の《5と9》も確定させることができ・・・

ブロック1・2・6の《5》の配置から《X:7 Y:8》=《5》ということがわかります。

ブロック1・2・6の《5》の配置から《X:7 Y:8》=《5》ということがわかります。

数独-難問手順.14-ブロック3の《8》を確定させます。

列《X:8》を見た時、《8》を入れることができるマスは《X:8 Y:7》のみです。基本的なことですが、複数の行をチェックしないと導き出せないので、案外盲点だったりします。

列《X:8》を見た時、《8》を入れることができるマスは《X:8 Y:7》のみです。基本的なことですが、複数の行をチェックしないと導き出せないので、案外盲点だったりします。

ブロック3の《8》を確定させたら、そのままブロック2の《8》を確定させることができます。

ブロック3の《8》を確定させたら、そのままブロック2の《8》を確定させることができます。

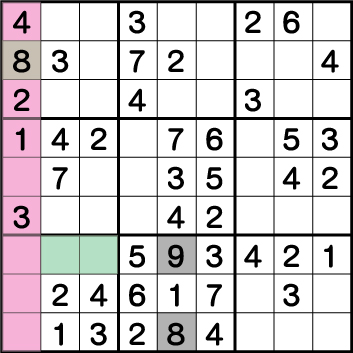

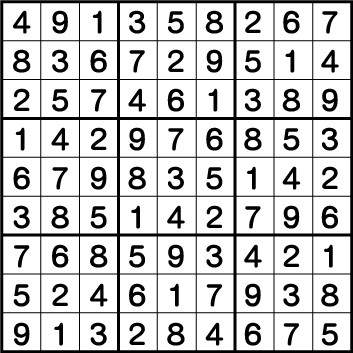

数独-難問手順.15-最終回答

手順14まで進めることができれば、後は迷うことは無く最後まで手を進めることができると思います。

手順14まで進めることができれば、後は迷うことは無く最後まで手を進めることができると思います。

まとめ-数独-超難問集7/10-解答

今回の数独難問のキモは、手順4の背理法にあります。繰り返しになりますが、背理法はトライアンドエラーなのでどのマスでも使用することができますが、適当に選んでしまうと、効率が非常に悪くなる場合があるので、背理法を使用するマス慎重に選んで仮置きするようにしましょう。もちろん、背理法を使用するマスによって、その後の攻略手順は大きく異なる場合があります。

また手順14のように、複数行(または列)から答えを導き出す基本的な方法も不意に登場すると、発見しづらかったりするので注意しましょう。

背理法の代案です。

ーーー ーーー 2ーー

8ーー 7ーー ーーー

Xーー ーーー 3ーー

1ca ーーー ー5b

d7ー ー3ー ーーー

ーーー ー42 ーーー

ーーー 5ーー ーーー

ー24 ーーー ーーー

ーー3 ーーー ーーー

abどちらか2 ですが、

a2なら X2、

b2でも c3 d4 X2 となり、

X2を確定できます。