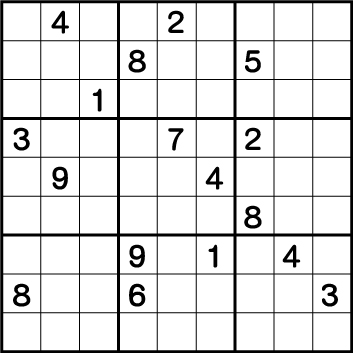

数独-超難問集の2/10問目。背理法を必要とする難易度の非常に高い問題

下記の解答を見る前に是非ノーヒントで数独難問にチャレンジしてみてください。

下記のリンクから、PDFをダウンロード・印刷することが可能です。

PDF-数独-超難問集2/10をダウンロード・印刷

アナログではなくデジタルでチャレンジしたい方は、少し手間ですが、下記のリンク先にて問題を入力することでデジタルで数独難問にチャレンジすることが可能です。数独を楽しむことはもちろん、簡単な手順も解析もしてくれるので、参考にしてみても良いかと思います。※背理法等のトライアンドエラーで進める手順は解析されないので注意が必要です。

ナンプレを解析。基本戦術で進めることができるナンプレの手順を解説。

説明を始める前に、わかりやすいように各所の呼び名を決めておきたいと思います。

左下を基準に行(横)をX1~9、

左下を基準に行(横)をX1~9、

そして、列(縦)をY1~9とします。

次に左上を基準に3×3マスの9マスをブロック1~9とし説明していきたいと思います。ここで紹介している数独は上級者向けの難問となっています。「数独って?」「数独のルールは?」という方は下記の記事を参考にしてみてください。数独の基本ルールを紹介しています。

次に左上を基準に3×3マスの9マスをブロック1~9とし説明していきたいと思います。ここで紹介している数独は上級者向けの難問となっています。「数独って?」「数独のルールは?」という方は下記の記事を参考にしてみてください。数独の基本ルールを紹介しています。

ルールは、《列》《行》《ブロック》に1~9の数字を入れるだけです。ただし、同エリアに同じ数字が入ってはいけません。小学生でもわかる簡単なルールですが、大人でも苦戦するペンシルパズルそれが数独(別名:ナンプレ)です。 数独 …

数独-難問手順.1-全ブロックの《4》を確定させます。

難問の中では珍しく、初手から全ブロックの《4》を確定させることができます。

最初はブロック3に入る《4》から確定させていきます。

ブロック4・9の4に注目すると、ブロック6に入る4はグリーン部分の《X:9 Y:4/6》のいずれかになることがわかります。このことから、ブロック3の《X:9》列に《4》は入りません。結果《X:7 Y:7》に《4》が入ることがわかります。

ブロック4・9の4に注目すると、ブロック6に入る4はグリーン部分の《X:9 Y:4/6》のいずれかになることがわかります。このことから、ブロック3の《X:9》列に《4》は入りません。結果《X:7 Y:7》に《4》が入ることがわかります。

後は芋づる式にブロック2 ⇒ ブロック8 ⇒ ブロック7 ⇒ ブロック4 ⇒ ブロック6 の順番で各ブロックに入る《4》が連続で確定します。

後は芋づる式にブロック2 ⇒ ブロック8 ⇒ ブロック7 ⇒ ブロック4 ⇒ ブロック6 の順番で各ブロックに入る《4》が連続で確定します。

数独-難問手順.2-ブロック2の《1》を確定させます。

《1》が入っている列《X:6》 行《Y:7》にラインを引いてあげると、《X:4 Y:9》に《1》が入ることがわかります。

《1》が入っている列《X:6》 行《Y:7》にラインを引いてあげると、《X:4 Y:9》に《1》が入ることがわかります。

数独-難問手順.3-ブロック2の《7》を確定させます。

ブロック5の《7》に注目して列にラインを引くとブロック8の《X:6 Y1/2》のいずれかに《7》がはいることが確定するため、ブロック2の《7》候補としては、《X:4 Y:7》だけが残ることになります。

ブロック5の《7》に注目して列にラインを引くとブロック8の《X:6 Y1/2》のいずれかに《7》がはいることが確定するため、ブロック2の《7》候補としては、《X:4 Y:7》だけが残ることになります。

数独-難問手順.4-ブロック5、次いでブロック8の《5》を確定させます。

ブロック・列・行で使用されていない数字を探します。

ブロック・列・行で使用されていない数字を探します。

ブロックでは4・7

列では1・8・7・9・6・4

行では2・3・4・7

が使用されています。ですので、《X:4 Y:6》には使用されていない《5》が入ることが確定します。

同様の手順で《X:5 Y:2》をブロック・列・行で見た時に使用されていないのは《5》のみとなるので、《X:5 Y:2》が《5》であることが確定します。

同様の手順で《X:5 Y:2》をブロック・列・行で見た時に使用されていないのは《5》のみとなるので、《X:5 Y:2》が《5》であることが確定します。

数独-難問手順.5-ブロック5・4・1の《8》を確定させます。

まず、ブロック4についてですが、ブロック8の《X:6 Y:1/2》は《2と7》の専用マスとなっているので、他の数字を入れることはできません。つまりグリーン部分の《X:5 Y:1/3》のいずれかに必ず《8》が入ることになり、結果、ブロック4の《X:6 Y:6》には《8》が入ることが確定します。

まず、ブロック4についてですが、ブロック8の《X:6 Y:1/2》は《2と7》の専用マスとなっているので、他の数字を入れることはできません。つまりグリーン部分の《X:5 Y:1/3》のいずれかに必ず《8》が入ることになり、結果、ブロック4の《X:6 Y:6》には《8》が入ることが確定します。

ブロック6の《8》が確定したらそのままブロック4そしてブロック1の《8》を確定させることができます。

ブロック6の《8》が確定したらそのままブロック4そしてブロック1の《8》を確定させることができます。

数独-難問手順.6-ブロック6とブロック9の《9》を確定させます。

まずはブロック6から見ていきます。

ブロック4、そしてブロック8の《9》の配置からブロック5に入る《9》は、《X:5/6 Y:4》のいずれかであることが確定するため、《X:8/9 Y:4》には《9》を入れることはできません。結果、【X:8 Y:6】は《9》であることが確定します。次いでブロック9についてですが・・・・

ブロック4、そしてブロック8の《9》の配置からブロック5に入る《9》は、《X:5/6 Y:4》のいずれかであることが確定するため、《X:8/9 Y:4》には《9》を入れることはできません。結果、【X:8 Y:6】は《9》であることが確定します。次いでブロック9についてですが・・・・

ブロック7に入る《9》は《X:1/3 Y:1》のいずれかであることが確定しているため、ブロック9の《X:7/9 Y:1》に入れることはできません。結果最後に残った《X:7 Y:2》が《9》であることが確定します。

ブロック7に入る《9》は《X:1/3 Y:1》のいずれかであることが確定しているため、ブロック9の《X:7/9 Y:1》に入れることはできません。結果最後に残った《X:7 Y:2》が《9》であることが確定します。

数独-難問手順.7-ブロック4の《1と6》を確定させます。

まず、《X:3 Y:6》についてですが、ブロック・列・行をチェックしてみると《6》のみが使用されていないので、《X:3 Y:6》は《6》となります。《6》が確定すると、行《Y:6》で使用されていないのは《1》のみとなるので、《X:2 Y:6》は1であることが確定します。

まず、《X:3 Y:6》についてですが、ブロック・列・行をチェックしてみると《6》のみが使用されていないので、《X:3 Y:6》は《6》となります。《6》が確定すると、行《Y:6》で使用されていないのは《1》のみとなるので、《X:2 Y:6》は1であることが確定します。

数独-難問手順.8-全ブロックの《1》を確定させます。

ブロック4の《1》が確定すると芋づる式で全てのブロックの《1》が確定します。

順番としてはブロック7 ⇒ ブロック9 ⇒ ブロック3 ⇒ ブロック6 ⇒ ブロック5 の順に該当マスに《1》を入れることができます。

順番としてはブロック7 ⇒ ブロック9 ⇒ ブロック3 ⇒ ブロック6 ⇒ ブロック5 の順に該当マスに《1》を入れることができます。

数独-難問手順.9-全てのブロックの《9》を確定させます。

ここままで手が進むと、特殊なテクニックを使用しなくても全てのブロックの《9》を確定させることができます。すでに確定している、《X:3 Y1》や《X:6 Y:4》の《9》を基点に進めていくと良いでしょう。

ここままで手が進むと、特殊なテクニックを使用しなくても全てのブロックの《9》を確定させることができます。すでに確定している、《X:3 Y1》や《X:6 Y:4》の《9》を基点に進めていくと良いでしょう。

数独-難問手順.10-ブロック5の《6》を確定させます。

列《X:4》を見た時、空きマスは《2と3》の専用マスになっています。つまり残ったあきマスである《X:5 Y:5》には《6》が入ることがわかります。

列《X:4》を見た時、空きマスは《2と3》の専用マスになっています。つまり残ったあきマスである《X:5 Y:5》には《6》が入ることがわかります。

数独-難問手順.11-ブロック3とブロック2の《3》を確定させます。

まず、ブロック9の《3》に注目すると、ブロック6の《X:8 Y:4/5》のいずれかに《3》が入ることがわかるため、ブロック3の《X:3 Y:9》に《3》が入ることが確定します。

まず、ブロック9の《3》に注目すると、ブロック6の《X:8 Y:4/5》のいずれかに《3》が入ることがわかるため、ブロック3の《X:3 Y:9》に《3》が入ることが確定します。

ブロック3に入る《3》が確定すると、《X:2/3 Y:8》のいずれかに《3》が入ることがわかり、結果最後の1マスである《X:6 Y:7》に《3》が入ることが分かります。

ブロック3に入る《3》が確定すると、《X:2/3 Y:8》のいずれかに《3》が入ることがわかり、結果最後の1マスである《X:6 Y:7》に《3》が入ることが分かります。

数独-難問手順.12-ブロック3の《8と7》を確定させます。

普通ですね。行《Y:7/8》に《8》が配置されているので、残りの空きマスである《X:8 Y:9》に8が入ることが確定します。

普通ですね。行《Y:7/8》に《8》が配置されているので、残りの空きマスである《X:8 Y:9》に8が入ることが確定します。

続いて、行《Y:7》に《7》が配置されているので、空きますである《X:8 Y:8》に《7》が入ることが確定します。

続いて、行《Y:7》に《7》が配置されているので、空きますである《X:8 Y:8》に《7》が入ることが確定します。

数独-難問手順.13-ブロック2の《5と6》、次いで、ブロック1の《5・6・7》を確定させます。

ブロック3の《5》からブロック2の《5と6》を確定させることができます。

ブロック3の《5》からブロック2の《5と6》を確定させることができます。

ブロック2の《5と6》を確定させたら、順にブロック1の《5・6・7》を確定させることができます。

ブロック2の《5と6》を確定させたら、順にブロック1の《5・6・7》を確定させることができます。

数独-難問手順.14-ブロック4とブロック7の《2と7》を背理法で確定させます。

手順.14は数独-超難問集2/10の最も難しい箇所となります。

列でみると、ブロック4・7には《2もしくは7》のいずれかが入ることが分かっていますが、どちらのマスにどちらの数字が入るかは正攻法では導き出すことができません。ということで困った時の最終手段!背理法を使用して数字を確定させます。

列でみると、ブロック4・7には《2もしくは7》のいずれかが入ることが分かっていますが、どちらのマスにどちらの数字が入るかは正攻法では導き出すことができません。ということで困った時の最終手段!背理法を使用して数字を確定させます。

背理法はとにかく候補の数字を入れて矛盾点を洗い出して矛盾点がないものが正解!と言った数打てば当たる戦法となるので、あまり好まれない方法ではありますが、数独の難問には必要なテクニックとなるので覚えておきましょう。

ということで今回は、とりあえず《X:1 Y:3》に《7》を。そして《X:1 Y:5》に《2》を入れて数独を進めて見ます。すると・・・・

このように、列《X:8》に《5》が二つ入るという矛盾が発生してしまいました。ですので、《X:1 Y:3》に《2》。そして《X:1 Y:5》は《7》が正解!といことになります。

このように、列《X:8》に《5》が二つ入るという矛盾が発生してしまいました。ですので、《X:1 Y:3》に《2》。そして《X:1 Y:5》は《7》が正解!といことになります。

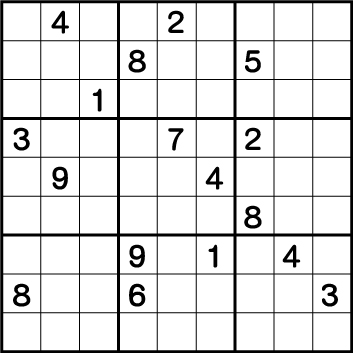

数独-難問手順.15-最終回答

手順.14がクリアできたら、あとは消化試合となり、迷うことなく数字を埋めることができるはずです。

手順.14がクリアできたら、あとは消化試合となり、迷うことなく数字を埋めることができるはずです。

まとめ-数独-超難問集2/10-解答

背理法が必要になる問題は数独の難易度がグンとUPしますが、パズル要素がそがれてしまうため、あまり好まし手法とはいえないかもしれません。

また、背理法は正しく使用することで、理論的にどんなマスでも正解を導きだすことができますが、序盤から使用すると矛盾点を洗い出すためにかなりの時間が必要となってしまうため、通常テクニックでどうしても手を進めることができない手詰まり状態の場合のみに使用することをオススメします。